書体のプロに教わってゼッケンに名前を書いてみた

年度末が近づいてきて、そろそろ体操服のゼッケンの準備を始める方も多いのではないでしょうか。

私は字を書くのが苦手なので、子どもたちのゼッケンをいつか準備しないといけないと考えると、プレッシャーを感じます。ゼッケンを注文したり、紙に印刷してそれをトレース、という方法もありますが、手書きの温かみや個性も良いものですよね。

なんとかゼッケンに手書きで上手に書く方法はないものか…ということで、普段ヒラギノフォントの書体デザインをお願いしているおりぜさんに無理を言って、ゼッケンへのレタリング講座を開いてもらいました。

本記事では、前半でゼッケンにレタリングするポイントをわかりやすく説明し、後半で実際にチャレンジした様子をお伝えします。

私と同じく文字を書くことに苦手意識があったり、大きく文字を書くことに慣れていないけどゼッケンに手書きしてみたい、という方はぜひご覧ください。書き方のポイントがわかると、かなりハードルが下がりますよ!

今回お願いする講師の方々

今回の講座をお願いした講師を紹介します。

合同会社おりぜの岡澤 慶秀さん、岡野 邦彦さんです。

左から順にヒラギノnote編集部 正木(著者)、おりぜ 岡澤さん、おりぜ 岡野さん、ヒラギノ営業企画担当の三宅さん。夏に収録したので半袖です。

正木:

まずは『ゼッケン×レタリング』というテーマを引き受けていただきありがとうございます。

岡澤:

私自身もゼッケンに文字を書くという経験をしたことがないので、「ゼッケンにきれいに名前を書く方法を一緒に考えるような記事を書きたい」という依頼を受けた当初はとまどいました。うまくいくかはわからないのですが基本的なレタリングのポイントをお伝えしながら、皆さんと一緒に考えながら良いものを作りたいと思っています。よろしくお願いします。

岡野:

実は私もゼッケンに文字を書いたことはありません。私の専門分野が欧文文字や数字ですので、今回メインのレクチャーは岡澤が担当します。数字のポイントは解説しながら、今回は皆さんと一緒に楽しく学びたいと思っています。

レイアウトについて考えてみよう

岡澤:

この記事では、できるだけ簡単な方法をお伝えしたいと思います。いきなりゼッケンに直接書き始めるのではなく、まずはレイアウトについて考えてみましょう。

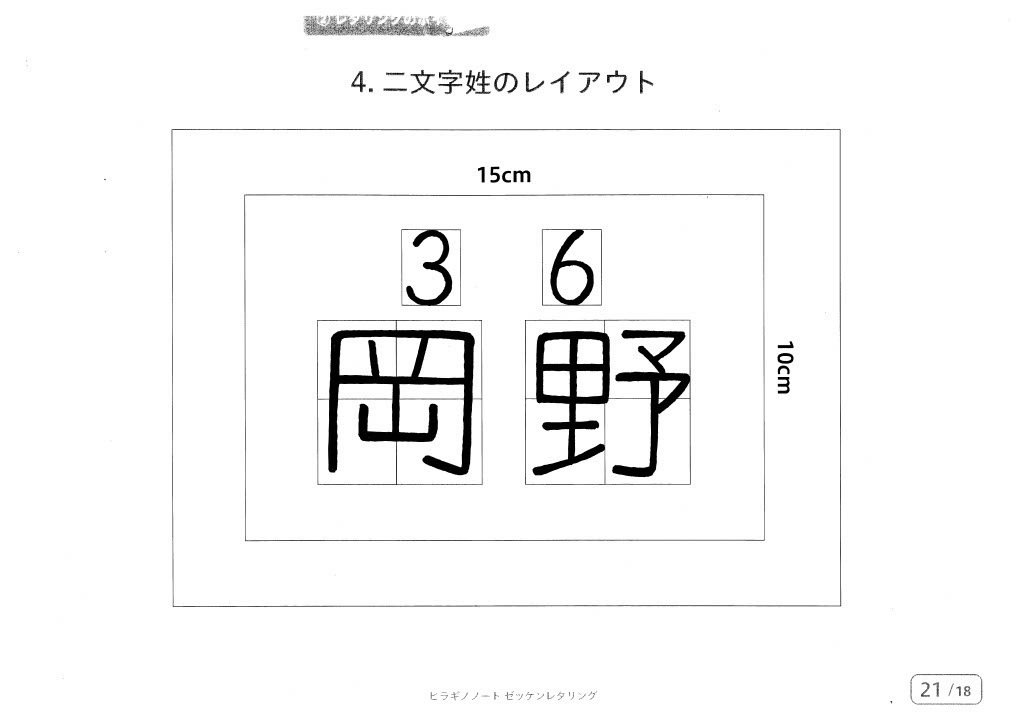

今回は、ひらがなと漢字の字数を変えた4パターンのレイアウトを用意してみました。

レイアウトのポイント①:左右のアキ

左右のアキは均等になるように意識しましょう。

岡澤:

左右のアキが均等になることで、ゼッケン全体のバランスがきれいに整います。遠くから見たときの視認性も上がりますね。佐藤さんのように2文字の場合は、【中】のアキをとってあげるといいと思います。その場合は【左右】よりすこし狭めにしてみてください。

レイアウトのポイント②:上下のアキ

上下のアキは【下】を一番大きく、その次は【上】。【中】のアキが一番狭くなるように意識しましょう。

岡澤:

1番上の『学年と組』は、文字サイズが小さくなっています。名前と文字サイズが違う場合は、全てのアキの大きさを同じにすると、名前の位置がゼッケンの中で下がって見えてしまいます。名前が中心寄りに配置されている方が、ゼッケンとしては整って見えるので【下】の空間は比較的広めに取るようにしましょう。

レイアウトについておおまかにおわかりいただけたら、次は実際にレタリング(名前を書く作業)をする際に、何に気を付けると良いか考えていきましょう。

レタリングする際のポイントについて考えてみよう

岡澤:

今回は『ゼッケンに直書きする』という条件で、レタリングのポイントについてまとめてみました。4つのポイントについて解説します。

レタリングのポイント

1. 枠いっぱいに四角く書きましょう

2. 文字の大きさをそろえましょう

3. 文字の中の空間をそろえましょう

4. 文字の太さに気を付けましょう

レタリングのポイント①:枠いっぱいに四角く書きましょう

枠いっぱいに四角く大きく書くと、遠くからでも読みやすい文字になります

岡澤:

枠いっぱいに四角く大きく書けると、文字が大きくなって遠くからでも見やすい文字になると思います。今回は四角の枠にいっぱいに書くことを意識してみましょう。

ふだん通りに意識せず文字を書くと、右上がりで楷書っぽくなってしまうと思います。例えば、手書きで『三宅』という文字を書く場合、『三』の一番上の線は比較的短くなって、下の線が一番長くなると思います。手書きの場合に短くなってしまう線を、意識して長く書いてみましょう。

手書きっぽい文字から、レタリングっぽい文字にするにはかなり意識しないと書けないと思います。

レタリングのポイント②:文字の大きさをそろえましょう

「田・口」のような四角い文字は、少し小さく書くとほかの文字と大きさがそろって見えます

岡澤:

先ほど、枠いっぱいに四角く大きく書きましょうという話をしたばかりですが、例外もあります。『田』や『口』や『国』といった四角い文字は枠いっぱいに書くと大きくなりすぎてしまうので注意してください。実際のゼッケンに書く場合には、枠はないので『田』が大きくなりすぎた場合は『中』も併せて大きく書けば良いという話になるのですが、ワンポイントアドバイスとして押さえておいてください。

三宅:

文字の形によって大きさをそろえるというポイントも、一般の人には気づきにくい視点だと思います。単に「文字の大きさをそろえる」だけではなく、その文字が実際にどのように見えるか、どう感じられるかを考慮する必要があるんですね。

岡澤:

ちなみに書体デザインの場合はもっと一生懸命やります(笑)。書体の場合は全ての文字の大きさをそろえる必要があるので、ある程度のルールを決めて作っていくという作業になりますが、『田中』であれば2文字をそろえればいいので少し楽ですよね。

レタリングのポイント③:文字の中の空間をそろえましょう

文字の中に狭い空間を作らないようにすると明るく読みやすい文字になります

岡澤:

文字の中に狭い空間が生まれると、同時に広い空間も生まれてしまいます。そうすると狭いところは黒く、広いところは白く見えたりするので、レタリングとしてはあまり良くありません。空間が均等になっていると、遠くから見て文字が小さくなっても潰れて見えないというメリットもあります。

三宅:

文字のアキのバランスが大切という点は、ヒラギノフォントでも同様に意識されてデザインされていますよね。ヒラギノフォントは均等なアキで、文章に使ったときに文字の濃度がそろうように調整されているので、小さな文字でも読みやすいという強みがあるのですが、意識することは似ていますね。

レタリングのポイント④:文字の太さに気を付けましょう

線の向きに合わせてペンの向きを変えると、縦と横の線が同じ太さになってきれいに見えます

岡澤:

ペンを常に同じ向きで書いてしまうと、横線は細く、縦線は太くなって少し不安定に見えてしまうので、線の向きに併せてペンの向きも変えるといいと思います。

ちなみに私は、太字の方だと書きづらかったので、ペンの太い方を自分で切ってサイズを調整しました。

三宅:

これは!すごいこだわりを感じます!

岡澤:

カッターで簡単に切れるのでおすすめです(笑)

一般的なレタリングのポイントはほかにもたくさんありますが、今回はゼッケンへ直接書くときのポイントに絞りました。一般的なレタリングと大きく違う点は一発書きという点です。一発書きはとてもむずかしいと思いますが、とりあげたポイントを少し意識するだけでも文字は変わると思います。

紙に練習してみよう

正木:

今回は油性ペン『マイネームツイン太字・細字』を使って、書いていきた

いと思います。

岡澤:

ペンでゼッケンに書く前の練習用紙はこちらです。

岡澤:

この文字枠を見て何か気づくことはありますか?

枠の中に十字線が書かれていますが、実は縦の線は少し左に、横の線は少し上に書かれています。文字をそのまま中心に書いてしまうと、少し下がって見えるのでこういった工夫をしてみました。ひらがな・1文字姓・2文字姓・3文字姓の4パターンの練習用紙を用意しています。

それでは書いていきましょう。初めはペンに慣れていないと思うので難しいと思います。書けたら自分自身の書いた文字を見ながらそれぞれコメントするという形にしましょう。

三宅:

頭では理解しているつもりでも手癖で右上がりになってしまいます。なんでレタリングっぽい文字にならないんだろう。

岡澤:

自分で書いた字を見ながら書くと少しずつ良くなると思います。自分の字をお手本にしながら、アップデートしていくことを心がけてみてください。

それでは一度皆さんの紙に練習した文字を見ていきましょう。

中間講評

『三宅』

三宅:

これは1回目に書いた紙です。いつも書き慣れている文字だからこそ、癖が抜けなくてレタリングっぽい文字になりませんでした。特に『三』は横に一本線を引くのが難しくて、右肩上がりになってしまいました。ペンにも慣れていなかったので、『三』の太さと『宅』の線の太さが全然違っています。

岡澤:

レタリングというポイントからコメントします。レタリングのポイントでもお伝えしましたが『三』はもっと枠いっぱいに書いた方がいいです。文字が平べったくなっています。また『三』に併せて無意識に『宅』も小さくなっているので『宅』も同様に枠いっぱいに書くことを意識してください。

あと『宅』の最後の6画目は中心より少し左の位置から下に伸びた方が、バランスが良くなると思います。今回はレタリングっぽい文字をというのがテーマなので、右肩上がりの修正は、自分で書いた文字を見ながら、アップデートしましょう。

三宅:

ありがとうございます。頭ではわかっているつもりだったんですが、枠いっぱいに書くのは難しいですね。

『正木』

正木:

『正』の上下の線が長すぎました。ペンの太さも難しい。

岡澤:

『正』はもっと重心を右に寄せた方がいいですね。3画目が短くなっています。私は今日の準備のためにたくさん書いたのでわかるんですが、ペンに慣れるにはたくさんの練習が必要だと思います。

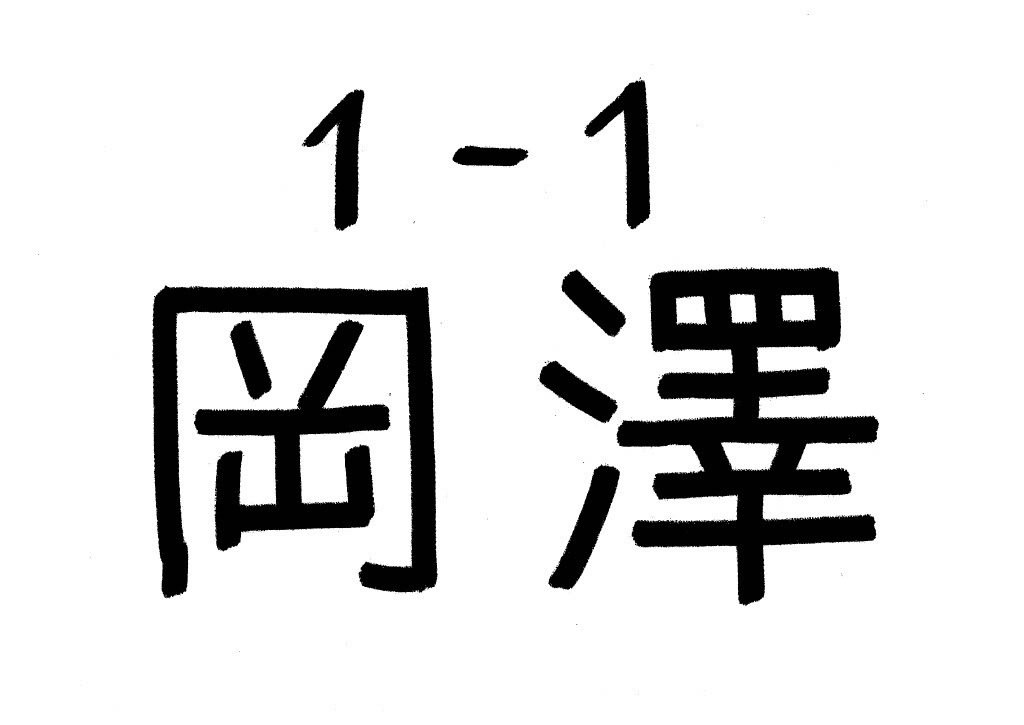

『岡澤』

岡澤:

『澤』の重心が低くなってしまいました。できるだけ重心を上げようと意識して書きましたが、まだ低いですね。太さはどうだろう、細いと弱々しく見えるので太すぎず細すぎず、を意識しました。

『岡野』

岡野:

線の太さをそろえるのが難しかったですね。細いペンで書いてあとから肉付けする形で文字を太らせようとしたのですが、難しくて細くなってしまいました。『岡』は四角い文字なので枠に合わせやすかったのですが、『野』は偏(へん)が大きくなりすぎてしまいました。

岡澤:

これは細いペンで書いてから太らせたんですか?

岡野:

はい。そっちの方が文字の太さをコントロールできるかなと思ったんですけど大間違いでした。何回もペンで重ねてジワジワと太らせました。

数字のポイント

三宅:数字を書くときのポイントってありますか?

岡野:

私は「腰の高さ」と呼んでいますが、文字の高さの中心となるポイントを揃えていくと、並んだときのバランスが良くなります。横方向でポイントになる高さが変わってしまうとガタガタとした並びに見えてしまいます。

岡野:

書体の場合は桁数がもっと多く並ぶこともあるので、こういったことを意識しています。ゼッケンであればそこまで気にしなくていいかもしれませんが、5の6の「の」にあたる横棒と合わせて高さをそろえると、きれいにそろって見えるかもしれません。

岡澤:

もう少し先ほどのポイントを意識しながら紙での練習を続けてみましょう。

〜30分経過〜

三宅:

最初は手が震えたり、思った通りのラインが引けなかったりしたのですが、だいぶペンでのレタリングに慣れてきました。

岡澤:

良い感じになってきましたね。練習はいくらでもやっていいと思いますが、そろそろ実際に書いてみましょうか。

岡野:

ずっと集中して文字を書くのも疲れますからね。

ゼッケンに書いてみよう

岡澤:

枠が透けて見えるように練習用紙にゼッケンを貼り付けてもいいですし、思い切って枠なしで直接書いてもいいと思います。

三宅:

あぁ……枠がないのでバランスが取りづらいです。

岡澤:

初めてゼッケンに書きましたが、にじんだりしないし意外と書き心地が良いですね。

正木:

枠が見えないと不安になりますね。

三宅:

最後に罫線と枠なしで挑戦してみたんですけど良い感じにできました。

岡澤:

では最後ビフォーアフターを見比べて最後のコメントをしましょう。

最終講評

『三宅』

Before

After

岡澤:

ものすごく良くなりましたね。四角い枠が意識されていて、文字が大きくなってます。『宅』のアキも均等に見えるようになっているし。『うかんむり(宀)』をレタリングっぽくすると3画目は直線になるというのも、ふだんだと気づかないと思うんですけど、レタリングとしてすごく良い感じに仕上がってます。

横の線もきれいにまっすぐ引けてますね。なんでこんなにきれいになったんですか?

三宅:

結局、回数書くことが大事だと思いました。何度も横線を書いているうちにいつのまにか書けるようになってました。

岡澤:

地味ですが、練習が一番大事ですよね。

三宅:

文字の形も、岡澤さんに指摘してもらって初めて気づけたことが多くて。具体的に『上下のアキが大きい』が大きいと言われて初めて気づくことができました。ありがとうございます。

『正木』

Before

After

岡澤:

最初の文字も悪くなかったですが、レタリングという目線から見てもアキが均等になってすごく良くなっています。「木」は重心が下がって、形も落ち着きましたね。

正木:

確かに文字の幼さがなくなりました。アキが均等になると少し太って見えるなあと思います。

岡澤:

ゼッケン的な目線で見たときには、これくらいの太さで書けるといいんでしょうね。ゼッケン感が高い気がします。

『岡澤』

岡澤:

「澤」の四の幅が狭くなってしまいました。練習用紙に重ねて書いてみましたけど、枠がよく見えなくて書きづらかったです。みなさんどんなゼッケン書かれてるんですかね。現場のゼッケンを見てみたくなりました。

『岡野』

岡野:

私も一発書きに挑戦してみました。『岡』ぐらいまでは良かったんですけど、『野』の偏の縦線が横に寄ってしまって諦めちゃいました(笑)

岡澤:

失敗を受け入れるしかないという世界はあまりないので、新鮮で楽しかったですね。

正木:

この記事を読んだ人が少しでも、文字を書くことの抵抗感や苦手意識が少しでもなくなればいいなと思います。

エピローグ

今回の岡澤さんと岡野さんによるレクチャーは、書体デザイナーだからこその視点でとても勉強になりますし、フォントが持つ力の大きさを改めて実感しました。

思いつきで始めた『ゼッケン×レタリング』企画ですが、ココ一番で文字を書く際にはたくさん練習を重ねた上で、ひとつひとつの文字に心を込め、丁寧に考えながら書くことの大切さを改めて感じました。みなさんもぜひ、手書きゼッケンレタリングにチャレンジしてみてください!